主要ポイント

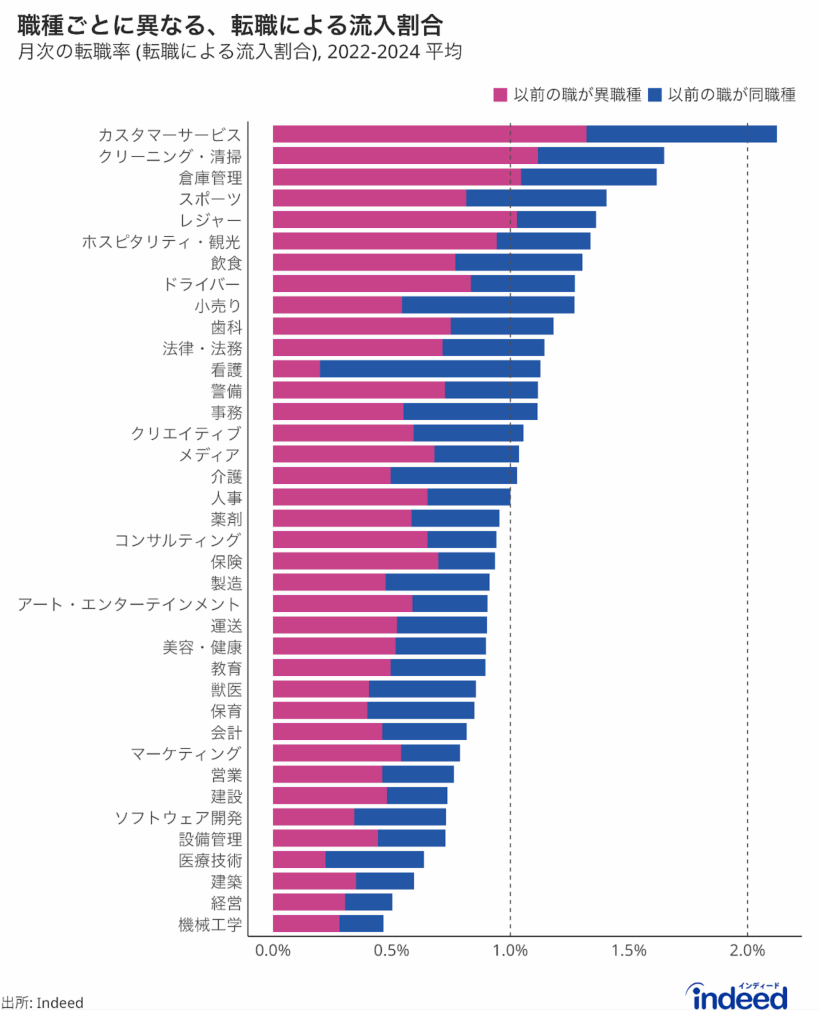

- 転職率の高低に大きな職種差:カスタマーサービスや清掃、倉庫管理は転職流入が多い一方、機械工学や医療関連職は流入が少なく安定度が高い。

- 資格要件などが参入障壁を規定:大半の職種カテゴリでは、少なくとも半分は異職種からの転職でありオープンであるが、看護や医療技術などは転職者の大半が同職種出身で、異職種からの参入は限定的。

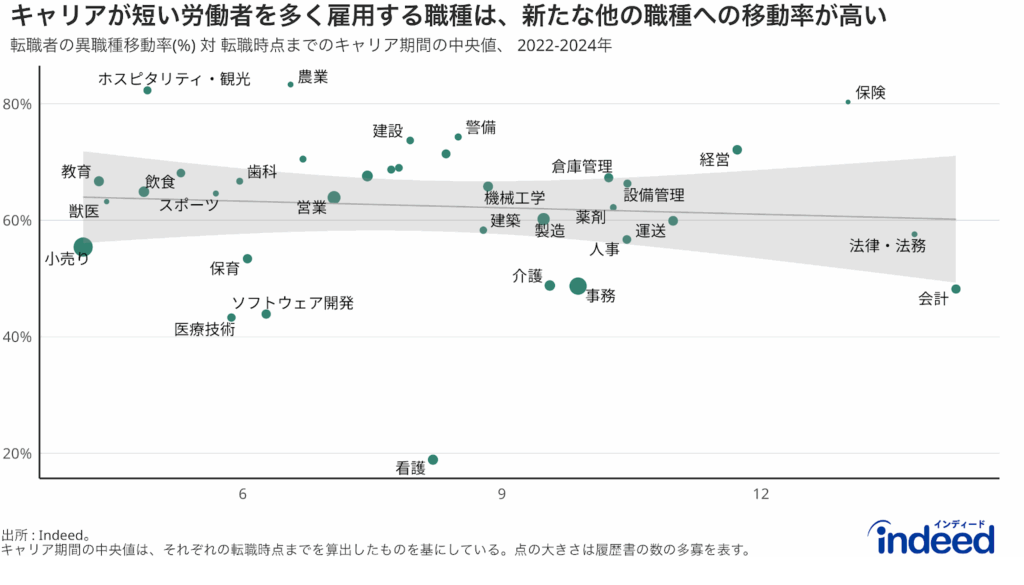

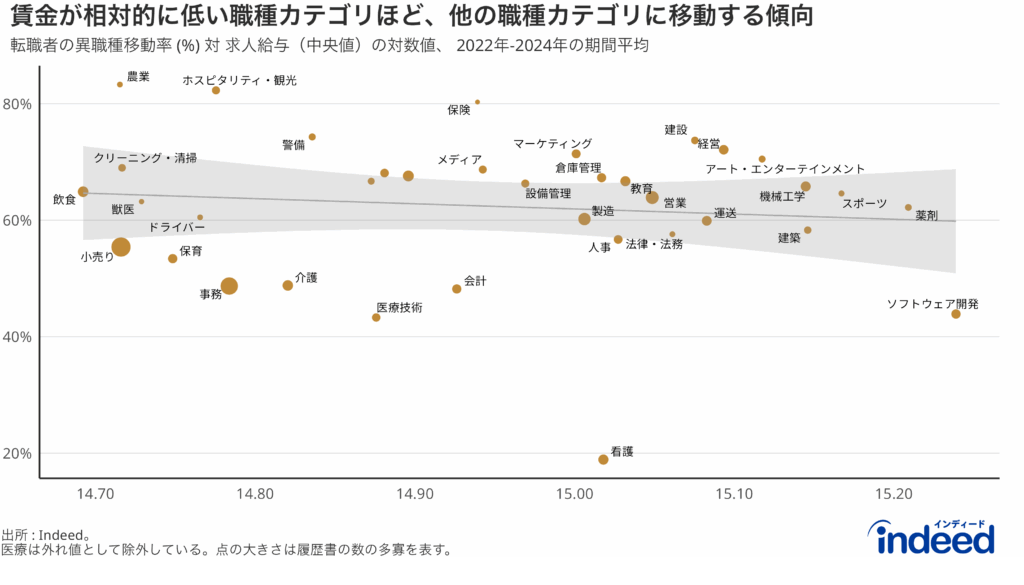

- 勤続年数の長短や賃金水準と異職種移動率の関連:勤続年数が短めの職種(例:飲食)は異職種転職が多く、長めの職種(例:会計)は流動性が低い。同様に、求人給与が相対的に低い職種ほど異職種への転職が活発。

日本の求職者が転職する理由は多岐にわたります。給与の上昇やキャリアアップが一般的な動機ですが、ストレス軽減、ワークライフバランスの向上を求める場合、家族の事情、健康問題、転居といった外部要因が影響する場合もあります。

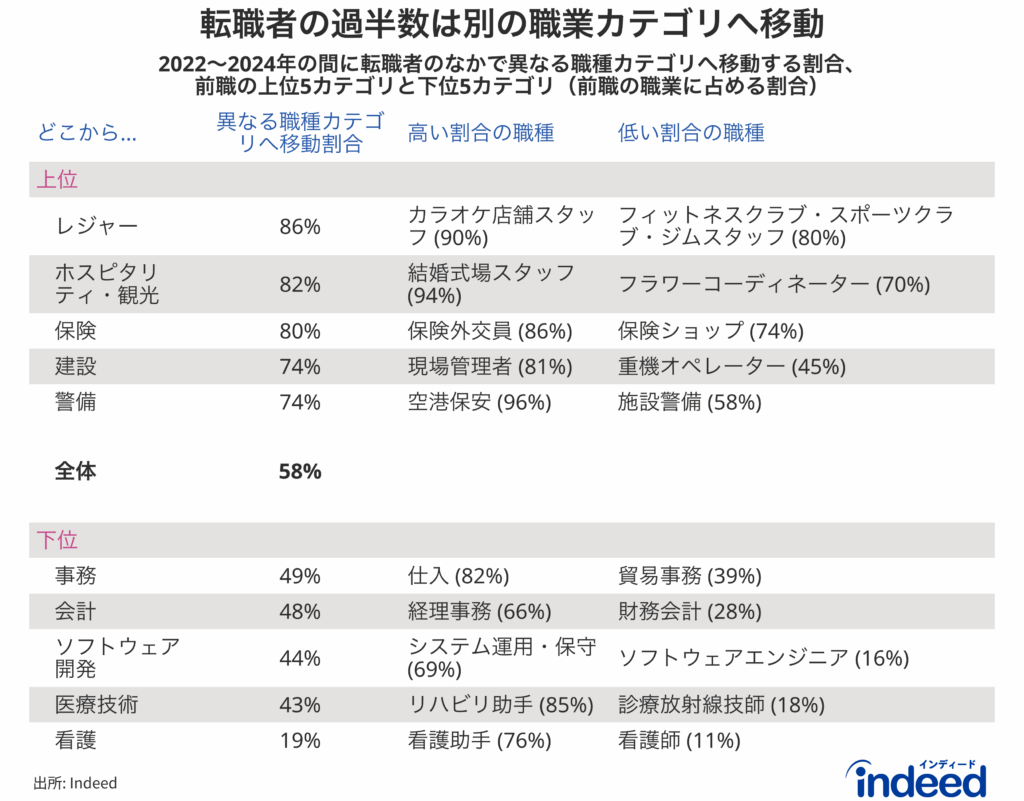

本分析では、匿名化された数百万件のIndeed履歴書データを用い、パンデミック後の日本の転職動向を分析しました。結果、Indeedに履歴書を登録している人のうち、毎月約1%は転職を行い、転職経験のある人の約6割は異職種へ転職していることが確認されました。

転職は、労働者を需要の高い分野へ再配置し、企業間の人材獲得競争や賃金上昇圧力に影響を与える重要なメカニズムです。職種内外で転職流入が多い職業は、人材需要の高さや参入障壁の低さを反映している可能性があります。

2022年から2024年のIndeed履歴書データを用いて、転職(流入)率が最も高い職業と最も低い職業、および異職種へ移行する離職率の割合が高い職業と低い職業を明らかにします。この大規模データは、詳細な職種情報と職歴の移行履歴を含むため、従来の統計では捉えにくい労働者の移動とキャリアのダイナミクスを補完する分析に適しています。

詳細な結果や動的な図表、ダウンロード可能な図表については関連記事をご覧ください。

転職率が最も高い職業と最も低い職業

職種カテゴリによって、転職回数は大きく異なります。例えば、「カスタマーサービス」は転職率が最も高く、毎月約2.1%(48件に1件)の割合で、転職者が採用されています。続いて、「クリーニング・清掃」(1.7%)、「倉庫管理」(1.6%)、「スポーツ」(1.4%)、「レジャー」(1.4%)、「ホスピタリティ・観光」(1.3%)などへ入職する割合が高い傾向です。転職回数の多寡は、賃金の相対的な低さやエントリーレベル職の多さなどが複合的に作用している可能性があります。

一方、「機械工学」(半導体関連等)の職はより安定しており、毎月約0.5%の割合でしか採用されていません。同様に、「経営」(0.5%)、「農業」(0.6%)「建築」(0.6%)、「医療技術」(0.6%) などで流入が低い傾向を示しています。

全体的に見ると、転職の入職率が高い職種は流動性が高い職業であり、低い職種はより専門的な職業が並ぶ傾向があり参入障壁が高いことが伺えます。

特に参入が難しい看護と医療技術

転職が異職種からきたものか同職種からきたものかを確認することで、その職種カテゴリがどのくらい参入障壁が高いかを伺うことができます。同職種転職率の高さをみると、特に看護と医療技術では、他職種からの転職者に対して参入障壁が高く、看護職への転職者の大半(83%)が以前から看護職に就いており、医療技術も同様です(65%)。

その他の職種では、異職種からの転職者を最低でも半分ほどの割合で存在し、比較的受け入れやすい傾向にあります。レジャーでは76%、保険では74%、ホスピタリティ・観光では71%、マーケティングでは69%が以前別の職種で働いています。つまり、これらの職種は毎月の採用において、外部の人材プールへの依存度が高く流動性が高い傾向を表します。同時に、職種間の類似性も影響していると考えられます。他の職種カテゴリでも似た仕事内容や一般的なスキルセットで通じる参入障壁が低い仕事では、分野をまたいだ移動がしやすい一方で、看護や医療技術のように高度に専門化された職種ではスキルの移転可能性が限られます。

すなわち、全体的に見ると、他の職種カテゴリからの転職割合は、正式な資格、職業免許、または高度な専門スキルを必要とする職業において特に低い傾向にあります。例えば、医療関連の職種(看護師、歯科医、医師、薬剤師、放射線技師など)や、エンジニア職、介護・保育職が挙げられます。専門職としての基準や資格要件は、これらの分野への労働者の流動性を制限する傾向があります。

参入障壁の多寡による職種間移動の違いは、求職者の職種への関心の違いとも概ね整合的な結果を示しています。したがって求職者が仕事探しを行う早い段階で、職種に対する意向が、最終的な転職結果に表れていると考えられます。

転職者たちが前の業界を離れた後、どこに行き着くのか、Indeedの職種別の流入と流出の状況については、ここで追跡することが可能です。

別の職種カテゴリに移動しやすい職としにくい職

他分野からの人材を惹きつけやすいかどうかだけでなく、ある職種から離職した労働者が他の職種へ転職する頻度も異なります。そのような「異職種移動率」を、各職種カテゴリからの転職のうち、その職種に就いていた者が転職時に他職種へ移行した割合として算出しました。

2022年から2024年の期間で異職種移動率が高い職種カテゴリは上から順に、レジャー(86%)、ホスピタリティ・観光(82%)、保険(80%)、建設(74%)、警備(74%)、経営(72%)となりました。特に上位3職種カテゴリにおいては、カテゴリを構成するより細かな職種レベルで見ても、最も安定的で離職しにくい職種でさえ、7割が別の職種カテゴリへ転職しています。

他分野への移動率が最も低かったのは看護職で、5人に1人しか同職種カテゴリを離職しませんでした。ただし、看護職内でも差異は顕著で、ジュニアレベルとなる看護助手の76%が他職種へ移動した一方、元看護師の11%は転職後も看護職に留まりました。このことは同じ職種カテゴリであっても実務経験がまだ浅い、キャリアが短い方がキャリアの機会損失が低いこともあって他の職種カテゴリに転職する傾向が強いことを示唆します。医療技術(異職種移動率:43%)、ソフトウェア開発(44%)、会計(48%)も同職種カテゴリに多く留まりました。

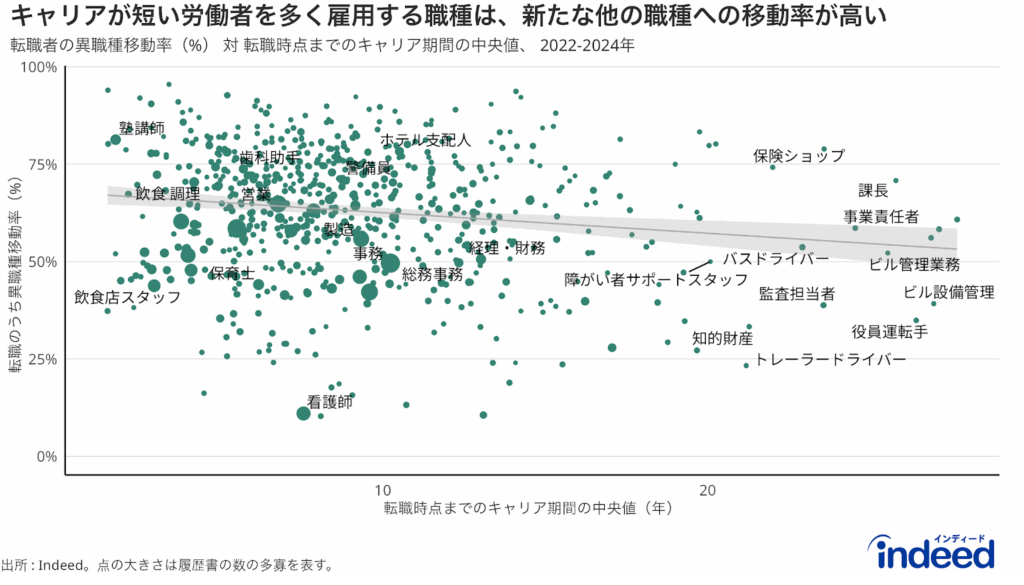

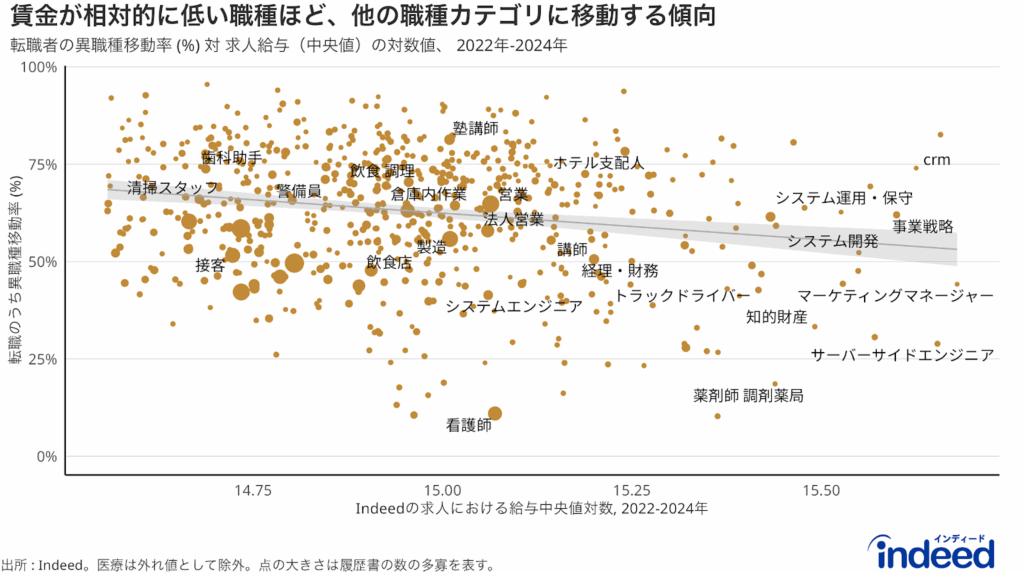

勤続年数が短い職種・賃金が相対的に低い職種ほど、他の職種に移動しやすい傾向

役割、セクター、または職業をまたいだキャリアの移動は、さまざまな動機を反映している可能性があります。

異職種移動率が全体的に低い看護職であっても、比較的キャリアの浅い看護助手では異職種への転職が活発であることを踏まえると、職における平均勤続年数(労働力年齢の指標)は、転職者がその職業を離れる可能性に影響を与えうることが示唆されます。「若い」職種は、職業資格が少なく、研修・教育期間も短い傾向があるため、実務経験の浅いキャリア初期段階の労働者を惹きつけます。参入障壁が低いと、キャリア初期の労働者など、流動的な労働者が増え、その分野に継続的に携わる可能性が低くなる可能性があります。平均勤続年数が長い労働者を雇用する職業では、専門的な研修や経験、資格が求められる可能性が高いことも一因です。例えば、飲食調理の職種では、転職前の典型的な勤続年数は4年で、その後、転職者の70%が別の職種に転職します。一方、経理・財務の転職前の典型的な勤続年数は13年で、その後、別の職種に転職する人は51%です。

同様に、転職は、より良い雇用機会への足がかりとなることもあります。転職は多くの場合、賃金上昇率と関連しています。当然のことながら、より良い賃金は、多くの人にとって転職を決意する重要な動機となります。Indeed履歴書データでも、求人に掲載されている給与が低い職種の労働者は、異なる職種に転職する傾向が強いことが確認されます。これは、賃金が低迷すると転職する可能性が高まることを示唆しており、多くの労働者がより良い見通しを積極的に求めていることを示しています。

結論

本分析は、職業カテゴリ間での職業移動に大きなばらつきがあることを示しており、こうした異なる移動パターンは、労働市場と経済全体に現実的な影響を及ぼします。

求職者にとっては、流動性の高い職種はキャリア初期の入口として機会を得やすい一方で、安定性や専門性の確立には時間がかかる可能性があります。逆に、資格や高度なスキルを要する職種は参入障壁が高い分、いったん就けば長期的に安定しやすく、相対的に高い賃金を得やすい傾向があります。

採用企業にとっては、これらのパターンは異なる戦略的ニーズを示しています。人材の流動性が高い職種では、採用とオンボーディングに重点を置く必要がある一方、流動性が低い職種では、社内育成・定着への投資がより効果的となる可能性があります。自社が属する職種領域がより「開放的」か「閉鎖的」かを認識することは、労使双方にとって、転職に伴う摩擦と機会をうまく乗り越えるのに役立ちます。

方法

転職の識別については、個人の履歴書に記載された職務経験の開始日と終了日に基づいて特定している。分析対象は、職務開始日と終了日が「年と月」まで明記されているプロファイルに限定し、「年のみ」の記載は含めないこととした。分析期間は、パンデミック後の2022年から2024年に焦点を当てている。他情報が十分でないサンプルをスクリーニングした結果得られるデータセットとしては、Indeedで登録された数百万の匿名化済み履歴書で構成されることとなる。

転職は、他の職務経験に続いて新しい職務が開始されるケースとして定義している。本分析での転職率は、ある月 tに開始された職務のうち、それ以前に他の職務経験があった件数(分子)を、月 t を含む全職務経験の件数(分母)で割った比率で算出している。異職種への転職率は、月 t に開始された職務のうち、前職が異なる職業カテゴリーであった割合を、同様に月 t を含む全職務経験件数で割った比率と定義している。このように転職を識別しているため、実態は転職をしていたとしても、過去の経歴の記載が不十分である場合や履歴書データを更新していない可能性はあり、市場全体における転職率よりも、少し過小評価された値となっている可能性があることに留意する必要がある。

グローバルで比較すると、米国は毎月約2.6%、ドイツは毎月約1.9%、オーストラリアは毎月約2.2%のペースで転職しており、日本は当該転職率約1%は相対的に低いと考えられる。

転職者における異職種カテゴリ移動率は、期間 t に新しい職務に就く前にカテゴリー i に属していた職務経験のうち、その後に異なる職種カテゴリへ移った件数を分子とし、期間 t に新しい職務に移る直前に職種カテゴリ(前職種カテゴリ) にあった全件数を分母とした比率として計算している。なお、この計算は、季節労働やインターンシップ、その他代表的でない転職ケースを含めないように、「双方の職務で6か月以上勤務している」ケース、かつ「両職の間の空白が最大6か月以内」である安定的な職務間の転職に限定している。

キャリア勤続期間の中央値は、履歴書に記載された最初の職務経験の開始から直近の職務経験の終了までの月数として定義している。したがって、2022年から2024年に転職した人々のプロファイルに基づき、上記と同じ安定性の条件を満たすケースで計算している。

最後に、転職者における異職種移動率が高く見える場合について、いくつかの点に留意する必要がある。第一に、Indeedは求人マッチング・プラットフォームであるため、長期的かつ安定した雇用関係にあり、積極的に求職活動をしていない人々の行動はデータに反映されにくい点があげられる。第二に、職業や職種によって履歴書の記載慣行が異なるため、経験の記録方法に多少違いが生じる可能性がある。たとえば、自営業やフリーランスは、複数の短期案件をひとつの連続した職務としてまとめて記載し、実際に新しい経験として区別することは大きな役割の変化があった場合に限るケースがありうる。第三に、経営などの一部の職業カテゴリは幅広い職種から人材を引きつけやすいため、これらへの転入・転出の比率が見かけ上高くなる傾向がある。

全体感を捉えるには、職種カテゴリ間で異職種カテゴリ移動率の違いを捉えることが大事でる。一方で、同じ職種カテゴリであっても、異職種カテゴリ移動率がより細分化された「職種」によってばらつきが大きくなりやすい。また賃金やキャリア勤続期間についても、同様に、同じ職種カテゴリの「職種」間で大きくことなる場合が多いため、賃金やキャリア勤続期間との関係性を見るうえでは、「職種」の観測点を基軸に分析を進めることとした。一定の転職件数がある職種に限定した可視化(本文中)や、個人レベルのデータで異職種に転職したかどうかの回帰分析(前職職種、転職先職種、転職時期、地域を固定効果として制御。説明変数には賃金、前職のキャリア勤続年数、大卒ダミー、履歴書に記載されたスキルの数・資格の数、求人の職種シェアを使用。)も行った。結果、本文での結果と同様に、異職種移動率は、賃金やキャリア勤続期間と、統計的有意(0.1%有意水準)に負の相関があることが確認された。この結果は米国データを用いた分析結果と整合的である。

また参考までに、より粒度の荒い職種カテゴリでマッピングしたものも以下に掲載する。