主要ポイント

- 賃金上昇率に関するタイムリーなデータが限られている中、何百万もの求人データに基づいたIndeed賃金トラッカーの日本分を追加で開発。

- 2024年にかけて賃金上昇率は加速し、2025年初には前年比4%超の水準に達したが、足元ではやや伸びが鈍化してきている。

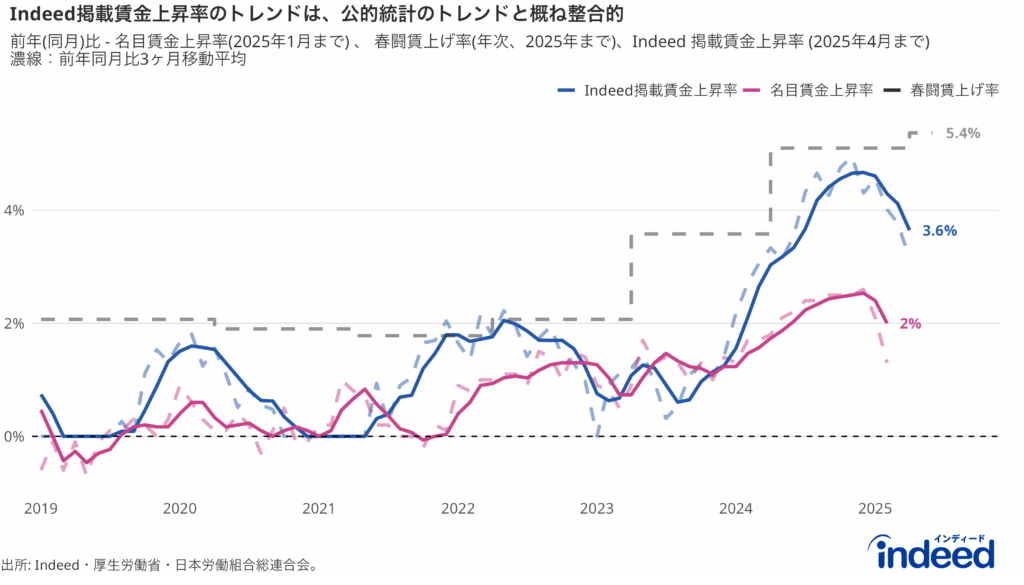

- Indeed賃金トラッカーは、新規求人の賃金動向を先行的に捉える指標として、春闘賃上げ率や名目賃金上昇率と整合的なトレンドを示しており、2024年以降は物価上昇率とのギャップも縮小している。

- 高い賃金上昇率は一部の職種カテゴリに限らず、4%超の伸びを示す職種カテゴリが多数に及んでおり、賃金上昇の動きが幅広い分野に浸透していることが確認される。

日本の求人から収集した新しい賃金データによると、インフレに連動した賃金期待の上昇、離職率の上昇に伴う労働市場の流動性の増大、春闘の勢いの持続などが相まって、新規求人の賃金は数年間の停滞を経て2024年を通じて上昇しました。4月末現在、年率3.6%と、2019年から2024年初めまでの最大上昇率(2.0%)より未だ大きく伸びています。

日本銀行が2025年5月2日に公表した「経済・物価情勢の展望(展望レポート) (2025年4月分)」では、これまで物価上昇率を押し上げてきた食品価格や輸入物価の上昇の影響が徐々に減衰していく一方で、基調的な物価上昇率については、成長ペースの鈍化を受けて当面は伸び悩むものの、その後は人手不足感が強まり、徐々に高まっていくとの見通しが示されています。中長期的な予想物価上昇率も上昇していくと見込まれており、物価安定の目標との整合性が意識されています。

こうした環境下では、企業の価格や賃金設定行動をより正確に把握することが、政策判断や市場の動向を読み解く上で一層重要になっています。特に、企業が求人時に提示する賃金水準の変化をタイムリーに捉えることは、賃金と物価の関係性を補足的に理解するうえで有用と考えられます。一方、日本では、賃金上昇率に関するタイムリーで将来を見据えた指標は稀です。

もちろん、厚生労働省「毎月勤労統計調査」などの公的統計や春季労使交渉の結果などは、賃金動向を把握するうえで不可欠な情報ですが、対象範囲やタイミングに一定の制約があることも事実です。

こうした課題に対応するため、私たちはIndeedに掲載された求人情報を活用し、企業の提示賃金に基づいて賃金変化を追跡する「Indeed賃金トラッカー」において、日本分を開発しました。本指標の作成方法は、アトランタ連銀の米国賃金上昇率トラッカーに大まかに基づいており、特定の時期における求人構成の変化による影響を排除し、狭く定義された職種単位での中央値の変化を算出し、企業の賃金設定の動きを捉えます(詳細は「方法」を参照)。

Indeed賃金トラッカーは、毎月末の直後にはその月までのデータが利用可能となるため、既存の情報源と比べて、タイムリーに賃金の動きを捉えることができます。また、このトラッカーは、雇用主が新たに従業員を採用する際の賃金(以降、「新規雇用者の賃金」と呼ぶ)を把握することとなります。新規雇用者の賃金は、既存従業員を含む全体の賃金よりも、景気循環の影響を受けやすい傾向があり、かつ先行的な情報です。そのため上昇率の振れ幅も局面では公的統計の名目賃金上昇率よりも大きくなりやすい傾向がありますが、時間的ラグを持って公的統計の名目賃金上昇率と強く連動していることが確認され、その代表性を慎重に評価しています。

賃金上昇率は2024年加速し続け、2025年に入って緩やかに転じる

2024年にかけての賃金上昇率の加速は、人手不足の継続や労働需給の逼迫、インフレに対する労働者・企業意識の高まり、加えて春闘をはじめとする賃上げムードの広がりによって、企業が新規採用時に提示する賃金を引き上げざるを得ない状況が強まったことを反映していると考えられます。これにより、Indeedの掲載賃金においても前年同月比3.6%(2025年4月)の伸びが観測されました。

一方で、2025年初めから上昇率が鈍化する傾向も見られており、これは一部で採用活動・意向が調整されてきたことや、賃上げの先行実施による一巡感、国際的な景況感悪化可能性に対する警戒感、国際的な政況に関連した不確実性の高まりなど、様々な可能性があります。また、2024年にかけて急速に進んだ賃金上昇の反動的な調整と見ることもできるため、引き続き動向を注視する必要があります。

賃金は上がっていくのか?──3つの指標から見た最近の動きとその意味

Indeed掲載賃金上昇率を、日本労働組合総連合会が公表している春季生活闘争データの最新回答集計(第4回回答集計)(以降、「春闘賃上げ率」と呼ぶ。)、名目賃金上昇率(厚生労働省「毎月勤労統計調査」)と各統計の性質を抑えながら比較します。

春闘賃上げ率は、2025年の暫定集計で5.37%となる見通しで、前年の5.2%からさらに上昇する結果となっています。一方、厚生労働省の「毎月勤労統計」による名目賃金上昇率(所定内給与)は2025年2月時点で1.3%(3カ月移動平均で2%)にとどまります。Indeed賃金トラッカーはその中間的な位置で推移する傾向があります。ただし、中長期的なトレンドにおいては3つの指標が共通して上昇基調にあることが特徴的です。

指標間の水準の差は、以下の各統計の性質の違いに依存します。

春闘賃上げ率 は「モーメンタム」を捉えるシグナル ー 春闘賃上げ率は、毎年春に行われる労使交渉の結果を集計し、2025年は5.4%と高水準の伸びが示される。これは企業側が表明した賃上げ方針に近く、実際にすぐに全体の賃金が5%以上上がるという意味ではない。また、回答企業は主に労働組合のある企業に限られており、年に1回しか更新されないことから、市場全体を必ずしも代表するわけではない。ただし、春闘賃上げ率は「賃上げへの期待」や「機運」を示すシグナルとしては依然として大きな意味を持っており、賃金動向を先取りする傾向もある点に注意が必要である。

名目賃金上昇率は「支払給与」の現実を反映 ー 全国の2万5千を超える事業所を対象にした抽出調査で、既存従業員の実際の給与支給額をもとに集計されている。代表性が高く、公的な賃金動向の中核指標である一方、集計・公表までに2か月程度のラグがある。

Indeed賃金トラッカーは「新規求人」から見える先行指標 ー 既存従業員の賃金ではなく新規雇用者の賃金を対象としている。既存従業員よりも景気や労働市場の変化に敏感に反応しやすい傾向があり、先行的な指標である特徴がある。そのため、上昇率の振れ幅も局面では名目賃金上昇率よりも大きくなりやすい傾向があるが、名目賃金上昇率との相関関係は高く、時間的なラグを伴いながらも整合的に動いていることが確認されている。

以上の各統計の性質の違いから、指標間の水準の差は合理的な差であると考えられ、トレンドは整合的です。もう1つの重要な点は、先行的である「春闘賃上げ率」や「Indeed賃金トラッカー」を見ると、直近では上昇幅が小さい、あるいは上昇率が鈍化しているということです。これらの動きは、2025年の賃金上昇率が2024年と比べて落ち着いたペースになる可能性を示唆しています。

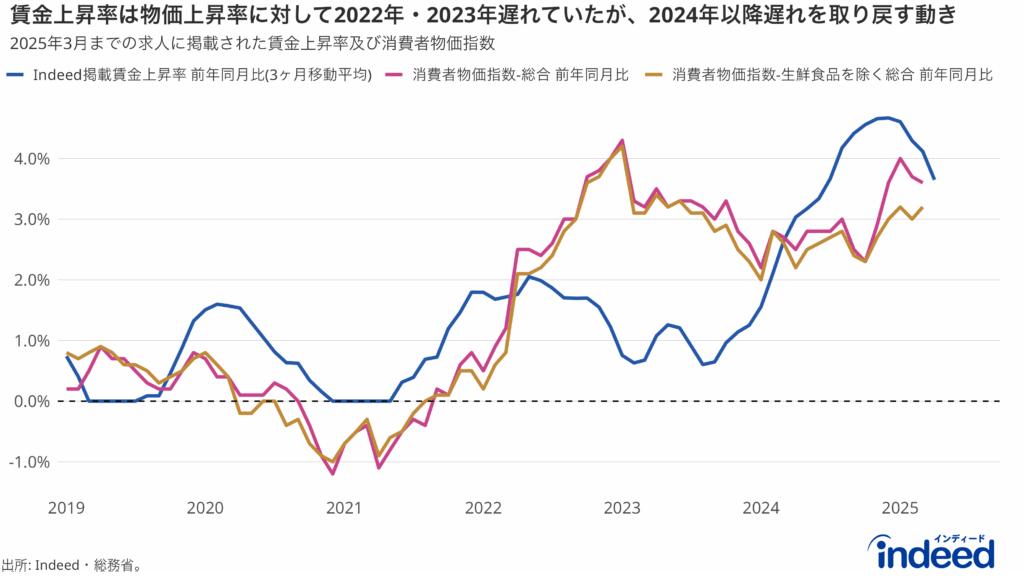

賃金上昇率は物価上昇率に2022年・2023年遅れていたが、2024年以降遅れを取り戻す動き

日本の賃金上昇率は、欧米諸国と異なり、歴史的に見ると物価上昇率と十分に連動しているわけではありません。2022年と2023年は物価上昇率に追随できず、かつ物価上昇率を大きく下回る状況が続いていました。2022–2023年賃金上昇率が物価上昇に追随しなかった背景には幾つかの理由が考えられますが、例えば、長期にわたり低インフレまたはデフレが定着し企業は価格転嫁に慎重で、賃金コストの上昇を最終価格に反映させる行動パターンが十分に形成されてこなかったことがあげられます。また年1回の春闘を中心とした賃金交渉慣行により、賃金の改定機会が限定され、物価の上昇に対して即時的な調整が実施しづらいこともあげられるでしょう。加えて、労働の流動性が低かった経緯から、新規採用市場での賃金動向が既存労働者全体の賃金に波及するまでに時間を要したこともありえます。あるいは原材料費の高騰を中心としたインフレが企業収益を圧迫する形で進行すれば、賃金引き上げの圧力が抑制されたこともあるでしょう。

しかし状況は少しずつ変わってきていることも注目されます。1つは、インフレに対する労働者の高賃金への関心の高まりや離職率の上昇を含む労働市場の流動性の高まりにより、企業の賃金上昇圧力が高まりやすい環境になってきたことです。また企業が徐々に価格転嫁を進めることができたことも考えられます。加えて、春闘を含む賃上げ機運の継続が名目賃金上昇に波及し始め、価格と賃金の相互作用による好循環が徐々に可視化されつつあると見られます。そのような状況変化により、結果として2024年以降は賃金上昇率が物価上昇率に追いつくような動きを見せていると考えられます。

高い賃金上昇率は幅広い職種カテゴリで見られるようになってきている

Indeed掲載賃金上昇率について、どの職種カテゴリが最も高い賃金上昇率を示しているか、またコロナ禍前の状況と比較し、主要なトレンドを確認しました。2025年4月のIndeed掲載賃金上昇率(3ヶ月移動平均)では、獣医(8.0%)、警備(5.5%)、事務(5.5%)が最も高い伸びを記録しました。そしてトップ10までの職種カテゴリを遡ってもまだ4.3%以上の賃金上昇率を記録していることがわかります。2019年4月と比較すると、主に2つの特徴があります。1つは、賃金上昇率の水準自体がより高くなっていることが確認されます。もう1つは、2025年4月現在は広範囲の職種カテゴリで賃金上昇が見られるということです。5%台の賃金上昇率を示す職種カテゴリは5つ、4%台まで広げればさらに8職種カテゴリ、3%台まで広げればさらに8職種カテゴリが入ります。一方、2019年4月では5%台、4%台、3%台のが職種カテゴリが1つずつしかないことに加え、8位以降は1%台の賃金上昇率となり、職種間で偏りがありました。実際に職種間標準偏差も、2025年4月の方が2019年4月よりも小さいことが確認されます。

このことは、現在の高い賃金上昇率が、労働需給が特に逼迫した一部の職種に牽引されているのではなく、幅広い職種に及んでいることを示唆しています。

方法

Indeed掲載賃金上昇率を算出するためにアトランタ連銀の米国賃金上昇率トラッカーと類似のアプローチに従うが、個人ではなく求人を追跡する。まず、国、月、職種、地域、給与タイプ(時給、月給、年収)ごとに掲載賃金の中央値を算出する。次に、それぞれの国において、職種、地域、給与タイプの組み合わせごとに前年比賃金上昇率を計算し、月次分布を作成する。この分布の中央値をその国の賃金上昇率の月次指標とする。手法の更なる詳細事項及び更新情報はこちら。

公的統計との比較等、更なる詳細な分析については、例えばAdrjan & Lydon (2023) を参照されたい。

例えば青木・高富・法眼 (2023) は、2020年までの財務データを使って企業の価格と賃金の設定行動を詳細に分析し、企業の「価格マークアップ(販売価格と限界費用の乖離)」が縮小傾向を辿るもとで、「賃金マークダウン(労働の限界生産物収入と賃金の乖離)」による賃金抑制傾向を強めることで日本企業は収益を確保してきたことが確認されている。このような行動を踏まえると、2022年からインフレが生じてからもすぐに行動を変えることは難しかったであろうことが示唆され、、2022年2023年の物価上昇率と賃金上昇率の乖離の一部を説明していると考えられる。