Principaux enseignements:

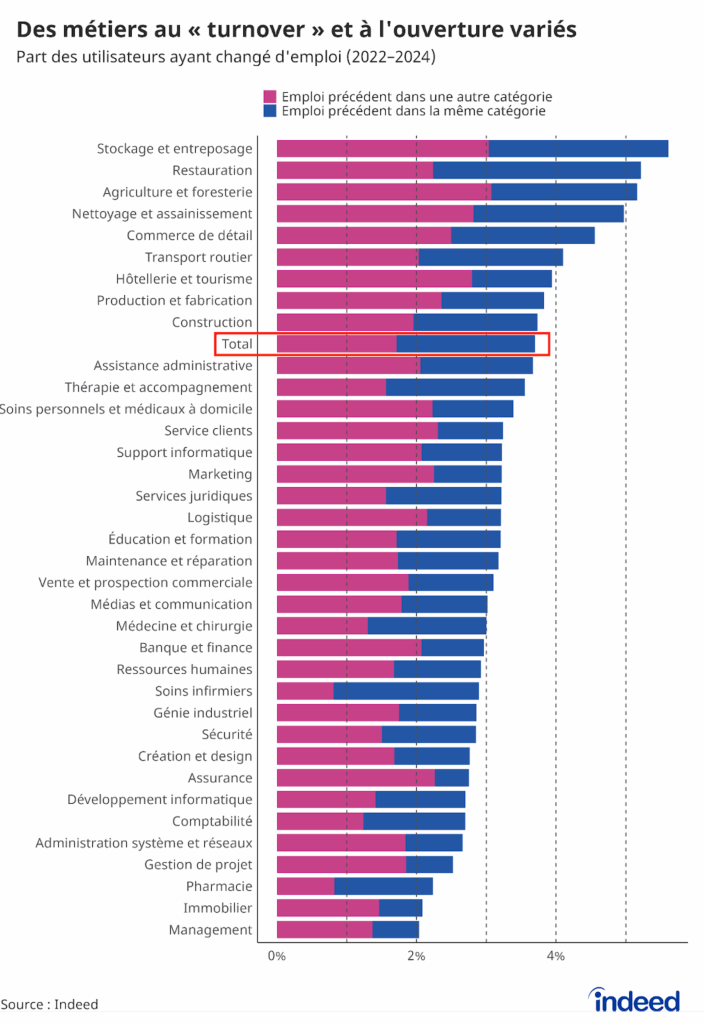

- En moyenne sur les années 2022-2024, 3,7 % des utilisateurs d’Indeed en France ont changé de poste chaque mois.

- Cette part est plus élevée en stockage-entreposage (5,6 %), restauration (5,2 %), agriculture/foresterie (5,2 %), nettoyage-assainissement (5,0 %), des métiers qui affichent un « turnover » important.

- À l’inverse, cette part est plus faible dans le management (2,0 %), l’immobilier (2,1 %), la pharmacie (2,2 %) et la gestion de projet (2,5 %).

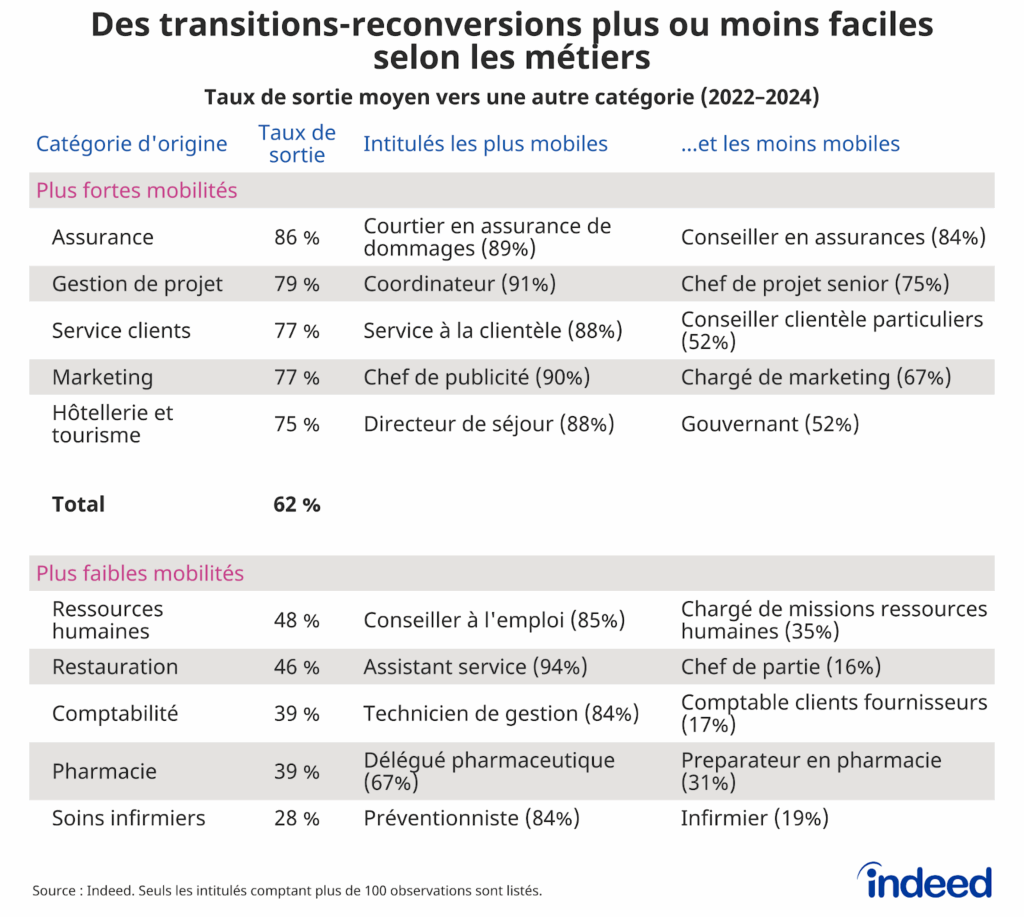

- Plus de la moitié (62 %) des personnes qui changent d’emploi basculent vers une autre catégorie de métiers, en moyenne sur les années 2022-2024.

- La mobilité sortante est la plus forte dans l’assurance (86 %), la gestion de projet (79 %), le service clients (77 %), le marketing (77 %), l’hôtellerie-tourisme (75 %).

- Elle est la plus faible dans les soins infirmiers (28 %), la pharmacie (39 %), la comptabilité (39 %), la restauration (46 %) et les ressources humaines (48 %).

Sur un marché de l’emploi en perpétuelle évolution, les trajectoires sont de moins en moins linéaires : changer de métier est de plus en plus courant, que ce soit par choix ou non. À une époque où les patrimoines apparaissent de plus en plus concentrés, la capacité à évoluer sur le marché du travail est devenue centrale pour la mobilité sociale, tout en étant vue comme un levier d’épanouissement et d’émancipation personnels.

La mobilité sur le marché du travail peut s’effectuer au sein d’une même catégorie de métiers : il peut s’agir de progression de carrière ou de mouvements « latéraux ». Elle peut également s’effectuer entre catégories de métiers, on parle alors souvent de « reconversion ». Les données de profil d’Indeed permettent de cartographier la fréquence de ces évolutions de carrière, d’identifier les passerelles efficaces et les transitions qui restent un défi.

La mobilité entrante : des métiers plus ou moins ouverts

Tous les métiers n’ouvrent pas leurs portes avec la même facilité aux candidats venus d’autres horizons. Certaines fonctions accueillent volontiers des profils divers, tandis que d’autres restent fermées et privilégient la spécialisation ou la promotion interne.

Chaque mois, 3,7 % des utilisateurs d’Indeed changent de poste. Dans les métiers opérationnels et de première ligne (stockage-entreposage, restauration, agriculture et foresterie, nettoyage-assainissement, retail, transport routier) ces changements sont plus fréquents qu’ailleurs. La plupart des postes dans ces catégories de métiers proposent des salaires peu attractifs, exigent des efforts physiques, tout en ayant des barrières à l’entrée (comme les exigences de formation) relativement faibles. Il en résulte un « turnover » plus élevé qu’ailleurs.

À l’inverse, les catégories à faible mobilité (management, immobilier, pharmacie, gestion de projet, développement informatique, comptabilité, administration systèmes et réseaux) correspondent à des postes pour lesquels l’expertise technique, les certifications réglementaires ou l’expérience préalable sont souvent incontournables. Dans les secteurs réglementés (santé notamment), la part de candidats qui proviennent d’autres métiers parmi ceux qui ont changé de poste est logiquement beaucoup plus faible que la moyenne.

Ces contrastes rappellent que la mobilité sur le marché du travail dépend autant de ses besoins immédiats que de ses barrières structurelles.

La mobilité sortante : métiers peu attractifs, tremplins ou captifs ?

En ce qui concerne les mouvements « sortants », plus de six mobilités sur dix (62 %) se font vers une autre catégorie de métiers, avec des différences marquées en fonction du domaine de départ. Derrière ce chiffre élevé se cache une logique de compétences transférables. Les catégories très « exportatrices » (assurance, gestion de projet, service clients, marketing, hôtellerie-tourisme) mobilisent des savoir-faire transversaux (relation client, coordination, gestion de l’incertitude, communication, maîtrise du numérique) qui peuvent être utilisés sur d’autres postes, dans d’autres secteurs. Ce sont souvent des « fonctions passerelles » : elles donnent une expérience structurante puis alimentent d’autres métiers, dans des domaines parfois connexes (dans la vente, l’opérationnel, le développement produit, la communication, les données) au gré de la demande de travail, des opportunités de carrière et des différentiels de rémunération.

À l’inverse, les catégories à faible mobilité sortante (RH, restauration, comptabilité, pharmacie, soins infirmiers) affichent des caractéristiques plus hétérogènes. On y trouve des secteurs réglementés (soins infirmiers, pharmacie), des secteurs relativement peu attractifs ou à bas salaires (restauration) comme des métiers nécessitant une expertise spécifique (ressources humaines, comptabilité). Les compétences requises pour ces postes sont souvent difficilement transférables.

En outre, au sein d’une même catégorie de métiers, tous les intitulés n’affichent pas la même mobilité, et cela s’explique en partie par la séniorité et la spécialisation. Dans l’assurance par exemple, les courtiers s’exportent plus facilement car leurs atouts (développement commercial, gestion du risque, relation client) sont hautement transférables vers d’autres fonctions (vente, conformité, gestion des risques). Les conseillers, eux, restent davantage dans la filière : leur activité est plus spécifique et réglementée, et leur capital souvent spécifique à l’entreprise (portefeuille, outils, procédures).

En somme, la mobilité « hors filière » révèle un marché du travail à plusieurs vitesses : certaines fonctions servent de tremplin et irriguent largement d’autres métiers, tandis que d’autres restent cloisonnées et difficiles à quitter. Cette dualité illustre à la fois la vitalité des passerelles existantes et les limites structurelles qui freinent encore les reconversions.

Le graphique interactif ci-dessous montre les flux de mobilité entre différentes catégories professionnelles. Ils indiquent d’où viennent les entrants et vers quelles catégories se réorientent les sortants. L’épaisseur des liens reflète l’ampleur des transitions. Cette vue d’ensemble met en évidence les « portes d’entrée » et les filières plus fermées.

L’ensemble des flux de mobilité entre toutes les catégories professionnelles est disponible ici.

Conclusion

La mobilité professionnelle est très hétérogène selon les catégories de métiers : certaines sont de véritables portes d’entrée, d’autres fonctionnent comme des marchés fermés. Or, les avantages initiaux (niveau d’études, capital social, localisation) conditionnent fortement l’accès aux filières qui offrent le plus d’options de carrière. Quand les premières expériences se font dans des métiers peu attractifs, le risque est de transformer les écarts de départ en écarts durables.

À l’inverse, élargir la mobilité entre métiers peut devenir un levier d’égalité des chances : recrutement fondé sur les compétences plutôt que sur le diplôme, passerelles certifiantes, formation continue. En bref, la mobilité professionnelle n’est pas qu’un indicateur de fonctionnement du marché : c’est un instrument de politique sociale. Structurer des passerelles visibles, financer la montée en compétences et rendre les critères d’accès plus transparents, c’est réduire la transmission des inégalités et élargir, concrètement, le champ des possibles tout au long de la vie.

Méthodologie

Les changements de poste sont identifiés à partir des dates de début et de fin des expériences professionnelles renseignées sur les CV individuels. Nous limitons notre analyse aux profils dont les dates incluent à la fois l’année et le mois, et non uniquement l’année. L’étude porte sur la période 2022-2024.

Un changement de poste est défini comme tout début de poste précédé par une autre expérience professionnelle. Nous définissons le taux de changement de poste comme le rapport entre le nombre d’expériences commençant au mois t et précédées d’une autre expérience sur le CV, et le nombre total d’expériences actives au mois t dans la base. Le taux de changement de catégorie professionnelle est calculé comme le rapport entre le nombre d’expériences commençant au mois t avec une expérience antérieure dans une autre catégorie, et le nombre total d’expériences actives au mois t.

Le taux de sortie d’une catégorie professionnelle parmi les personnes qui ont changé d’emploi est défini comme le rapport entre le nombre d’expériences dans la catégorie i suivies d’une expérience dans une autre catégorie pendant la période t, et le nombre total d’expériences dans la catégorie i précédant un nouvel emploi sur la période t. Le calcul se limite aux transitions entre emplois stables (>6 mois d’ancienneté dans les deux postes) afin d’exclure les emplois saisonniers ou les stages, avec un écart maximum de 6 mois entre les deux expériences.

Si les taux de sortie paraissent élevés, plusieurs précautions d’interprétation s’imposent. Premièrement, comme Indeed est une plateforme de mise en relation, les personnes en emploi stable et de long terme, qui ne cherchent pas activement, sont moins représentées dans nos données. Deuxièmement, les usages de rédaction de CV varient selon les métiers, ce qui influence la façon dont les expériences sont décrites. Par exemple, le travail indépendant ou freelance peut être regroupé en une seule expérience continue, et ne faire l’objet d’une nouvelle entrée que lorsqu’il y a eu changement significatif. Enfin, certaines catégories (comme le management ou l’assistance administrative) attirent des profils issus d’horizons variés, ce qui peut faire augmenter artificiellement les taux de mobilité vers et depuis ces métiers.